中国卓球は、なぜ世界最強であり続けるのか。

その強さは「粘着ラバー」だけでは説明できません。

1970年代から現在までの歩みを振り返ると、国家主導の育成システム、8500万人の競技人口、そして合理的な卓球観が積み重なり、中国だけの強さを形作ってきました。

- 粘着ラバー誕生の背景が分かる

- 中国卓球の強さを用具・人口・制度の観点から整理できる

- 他国が真似できない強さの背景

たくぼー

たくぼーなぜ、中国が強いのかクリアになるよ

中国ラバーという革命

中国ラバー誕生の背景

1970年代当時、世界の主流はヨーロッパや日本が使う「高反発スポンジラバー」でした。大きめの気泡を持つスポンジがボールにスピード、回転を格段にレベルアップさせました。

一方、中国はスポンジの発泡技術が未成熟で、高反発スポンジラバーを作るのが難しい状況でした。

そこで開発の焦点をスポンジではなくトップシートに当て、シート表面を粘着性にすることで摩擦を増し、回転を最大化することに舵を切りました。

天津ゴム工業研究所が国家プロジェクトとして開発を進め、1972年9月に初の粘着ラバーを完成させました。これがのちに「729」と呼ばれる、中国式ラバーの原点です。

スポンジ発泡技術が未成熟という制約から、粘着性のあるトップシートという独創的な解決策が生まれたんですね。ビジネスでは逆境イノベーションなんて言われたりします。

そして中国ラバーの登場が中国卓球の戦術思想を決定づけていったのです。

粘着ラバーが卓球の本質に合致!

中国ラバーの誕生によって、中国の卓球思想は決定づけられたと言って過言ではないでしょう。

- 回転を最も重視し、弧線を描きラリーを安定させる

- サービス、台上技術を重視した速攻戦術

そしてこの考え方は、卓球という競技の本質と凄くマッチしています。

卓球のラリーは3球目までにほとんどのラリーが終わるので、サービスやレシーブの台上技術が重要です。

粘着ラバーは回転がかかりサービスで回転の変化をつけられるし、粘着によって台上の細かい技術では弾みを抑えてくれるのでコントロールしやすいです。

こうして、粘着ラバーの誕生とともに、サーブ、レシーブ、3球目までを徹底して鍛えた中国卓球は世界の頂点に立ちました。

粘着ラバーは少数派なので更なる強み

世界の主流はあくまで高反発ラバー。国際大会では相手が粘着ラバーに触れる機会が少なく、中国独自の回転と弧線に対応できずに敗れるケースが続きました。(今でも続いています)

「慣れられにくさ」 は、中国が優位を保つ大きな要因となったのです。

ブースターの登場で弱点のないラバーに進化

粘着ラバーは、硬いスポンジに粘着のトップシートを組み合わせているので、とにかく弾まないことが欠点でした。

その欠点を中国選手たちは、強靭なフィジカルと体全身を使った大きなスイングでカバーしてきました。

1990年代になると、ブースターが普及して粘着ラバーはさらに完成度を増します。

硬質なスポンジにブースターを染み込ませることで適度な柔らかさのスポンジになり、粘着ラバーに弾みが加わりました。

こうして威力と回転の両立が実現。無敵のラバーの誕生です。

台上の細かい技術では弾みが抑えられ、強いボールを打ちたい時は威力があるボールが打てるようになりました。

他国が粘着ラバーを使いこなせなかった理由

粘着ラバーと普通の高弾性ラバーではあまりにも違いすぎます。

粘着ラバーを使いこなすには、粘着ラバーに適したスイングを身につける必要があります。

そして、スイングというのは、途中で変更するのはほぼ不可能です。

よって、粘着ラバーを使いこなすには、幼少期から粘着ラバーを使い続け、中国ラバー特有の体全身を大きく使うスイングを身につけなくてはいけません。

そのため、中国以外の選手が粘着ラバーに移行することもなく、中国以外の国で粘着ラバーの開発が進まなかったのだと思います。

中国ラバーまとめ

スポンジで遅れを取った中国は、トップシートに粘着性を持たせ回転を武器にしました。

この思想は卓球の本質に合致し、他国は打法の違いから使いこなせず、中国だけが優位を独占。少数派ゆえに慣れられにくく、さらに硬質スポンジとブースターで完成度を高めました。

粘着ラバーは、中国卓球の合理的スタイルを象徴する用具 です。

圧倒的な競技人口と多様性

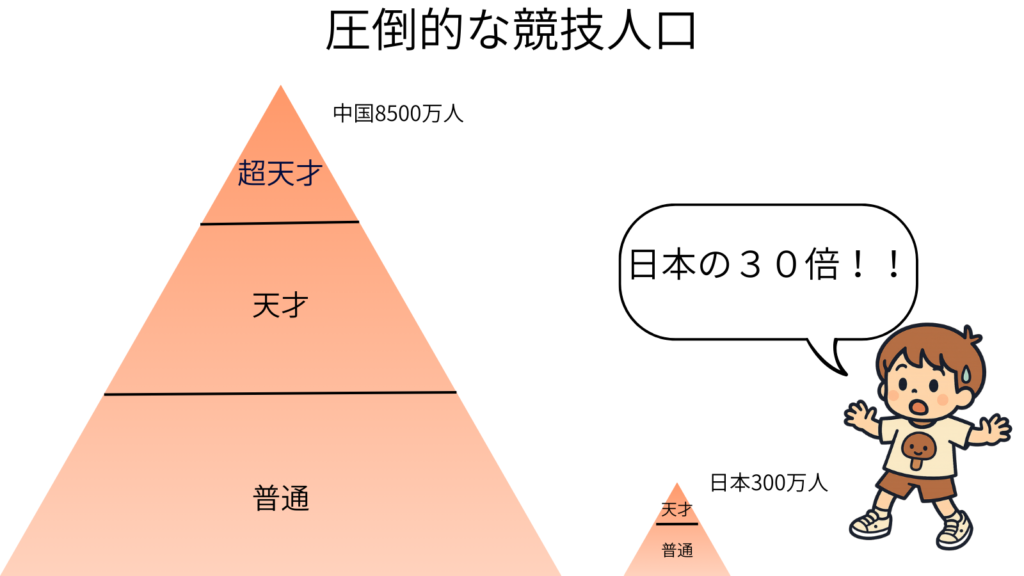

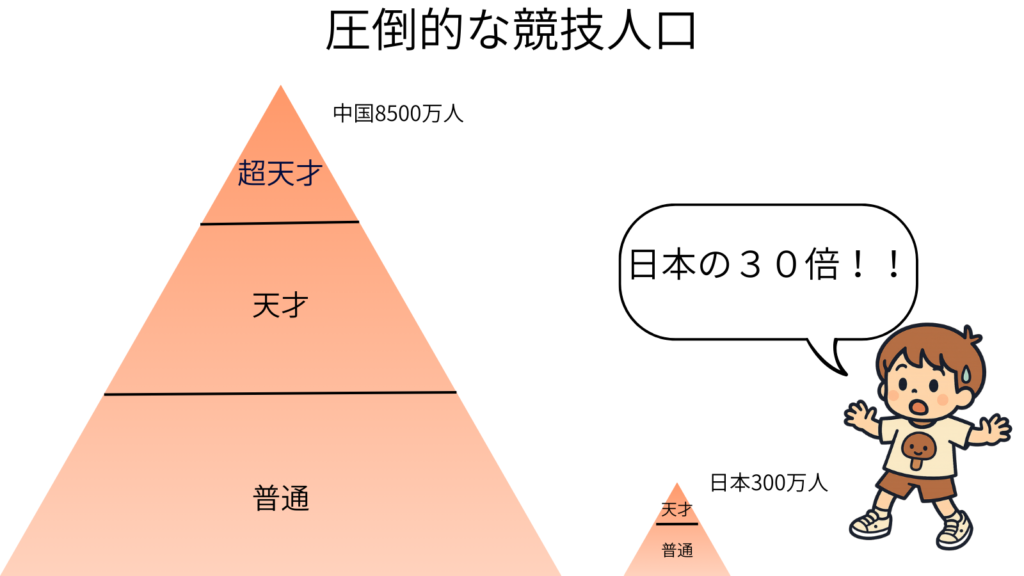

中国は8500万人!? 日本の約30倍

中国の競技人口は約8500万人。日本のおよそ300万人と比べても、桁違いの裾野があります。単純に「母数」が大きいほど、才能のある選手が見つかる確率も高くなります。

日本で10年に1人の天才(水谷選手や、張本選手)が、中国では10年で30人→1年で3人なので、そこまでレアな存在ではないですし、

日本で100年に1人と言われる選手が、中国では3年に1人くらいの割合で誕生するわけです。

そんな、日本では100年に1人レベルの超天才で中国代表は構成されていて、切磋琢磨するのですから当然レベチな選手が誕生します。

熾烈な競争が選手を育てる

競技人口が多いということは、選手間の競争も厳しいということです。

代表に入れるのはほんの一握りで、若手の段階から生き残りをかけたサバイバルが始まります。

この熾烈な競争が、結果的に選手のレベルを底上げするのです。

近年、日本女子の熾烈な代表争いが報じられていますが、その何倍も熾烈な競争を幼い時からやっているのが中国選手です。

技術力だけでなく、ハングリーさ、メンタルの強さ、全てが最高レベルの選手が中国代表に選ばれます。

国レベルの育成システム

省チームから国家チームへのピラミッド構造

中国では小学校低学年から卓球学校に通う子どもが数多く存在します。地域レベルの大会で結果を出した者だけが市チーム、さらに省チームへと進みます。ここでさえ数千人に一人しか残れず、最後に国家チームに入れるのはほんの一握り。

選抜された子どもたちは、生活そのものを卓球中心にします。授業よりも練習時間が優先され、技術・フィジカル・メンタルを段階的に鍛えるカリキュラムが整っており、「育成そのものが制度化」されています。

国からの手厚い支援がある

中国では卓球が特別扱いされています。1950年代に「国威発揚のスポーツ」として位置づけられた歴史があるからです。

そのため政府は早い段階から卓球を強化種目に指定し、合宿拠点の設置、科学研究機関との連携、メーカーと一体になった用具開発などを継続的に支援してきました。

名選手がそのまま名コーチになる循環

中国ではトップ選手が引退すると、そのまま省や国家チームの指導者になります。馬琳、孔令輝、劉国梁といった世界王者が次々とコーチとなり、経験と戦術知識を後進へ継承。勝ち方のノウハウが世代を超えて失われない のが中国卓球の強みです。

日本が中国に勝つには?

チキータのような新技術を生み出す

チキータが流行し始めた時のように、世界がまだ十分に対応できていない新技術は、中国に対しても一時的に優位を作れます。これまでにない発想で、新サーブの開発や打法を生み出すことができれば中国に真似されるまでは勝つことができるかも!?

ダブルスに力を入れる

ダブルスはペアの組み合わせ次第で戦術の幅が大きく変わり、結果が予測しづらい分野です。それにシングルスと比べるとそこまで力を入れて取り組んでおらず、まだ勝機が残されています。

新しい用具を開発する

粘着ラバーとは異なる設計思想で、新しい回転やスピードを生み出す用具を開発すれば、中国選手が対応しにくい環境を作れます。

用具の革新は、日本が差別化できる重要な手段です。

バタフライのザイヤー03のように超高性能なラバーを作り続け、中国ラバーよりも回転、スピードで圧倒できれば、長年中国ラバーを使ってきた中国選手は簡単に移行できないので、大きく優位に立つことができます。

日本はものづくりに長けているし、卓球愛好家は用具にこだわりが強い人も多いです。用具作りで世界をリードしている日本から、とてつもない用具が開発されるかもしれません。

日本の卓球メーカーに頑張ってもらいたいですね。

競技人口を増やす

結局は競技人口を増やすことが何よりも重要です。競技人口が大きいほど新しい才能や発想、多様な戦型が生まれる確率も高まりレベルの底上げになります。用具開発だって買ってくれる人がいないと進まないんですから、全てが競技人口にかかっている訳です。

まとめ

中国卓球が強いのは、粘着ラバーという用具の革新、8500万人もの競技人口、そして国家的な育成システムが三位一体で機能してきたからです。

すべてが積み重なった結果として、他国には真似できない独自の強さが生まれました。

ちょっと正攻法で勝つのは難しいので、新しい用具開発など日本の得意分野で勝負を仕掛けてほしいですね!

コメント