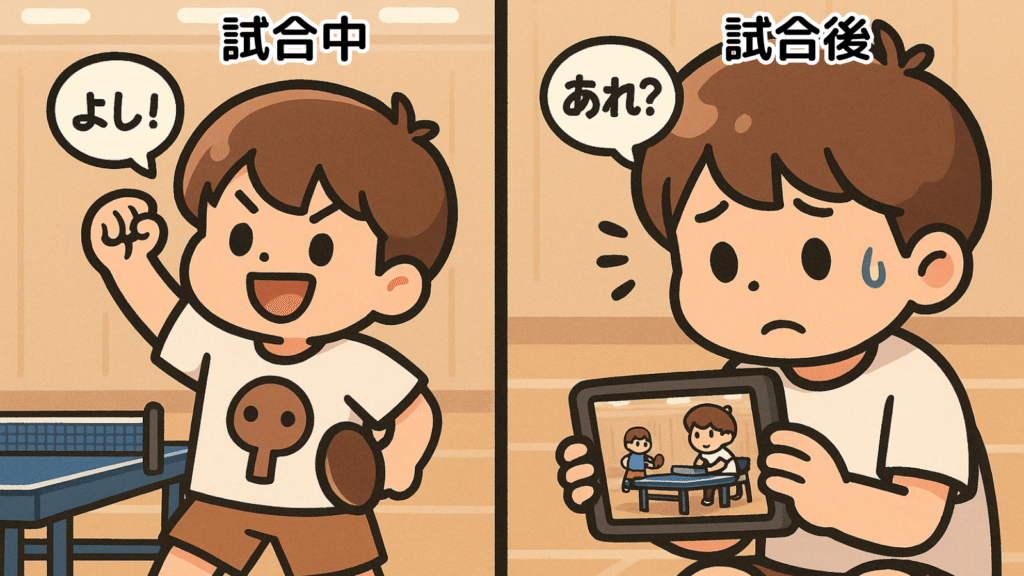

この前の試合、ドライブいい感じだと思ったんだけどな〜

試合動画見返すと凡ミスだらけだったね…

試合や練習中は、自分のプレーを「感覚」で判断してしまいがち。でも、あとから動画で振り返ってみると意外な気づきがあるものです。

最近はスマホひとつで簡単に撮影できる時代。「ただ撮る」だけじゃなく、「どう撮って、どう使うか」で、卓球の上達スピードが大きく変わります。

この記事では、次のような内容が分かります。

- 動画撮影におすすめの三脚は?

- なぜ卓球上達に動画撮影が効くのか?

- 試合・練習の動画を使った分析方法

- スマホ1台でもできる、撮影のコツ

- 動画の保存・管理・共有のテクニック

動画撮影を「習慣」にできれば、あなたの卓球は確実に進化します。

次の試合、見返しても納得できるプレーを残してみませんか?

※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

卓球動画撮影3つのメリット|なぜ上達に効くのか?

卓球はスピードが速く、瞬時の判断が求められるスポーツです。

プレー中は集中しているため、「何が起きたか」「自分がどう動いていたか」を正確に把握するのは難しく、試合後に記憶が曖昧になりがちです。

この記憶のギャップを埋めるのが「動画撮影」です。あとから映像を見返すことで、プレーの具体的な改善点が見えてきます。

また、すべてのプレーを試合中に分析するのは困難です。まずは動画で自分の動きを正確に把握することが第一歩。

その積み重ねが、やがて「試合中でも冷静に状況を判断する力」に繋がっていきます。

ここでは、卓球における動画撮影の効果を、3つの視点から紹介します。

試合中の感覚と実際のプレーのズレに気づける

プレー中は「この技術が効いていた」「あのサーブにやられた」と思っていても、あとから動画で見返すと、意外と効果がなかったり、実はそれほど点を取られていなかった…ということはよくあります。

こうした「記憶」と「実際」のズレがあると、戦術の判断や練習メニューが的外れになってしまいます。

正しい自己分析のためにも、動画撮影は欠かせません。

練習の方向性を事実に基づいて見直せる

これまで練習してきた成果が出ていたのか、それともあまり効果がなかった、なぜ効果がなかったのか?分析するためにも試合動画、練習動画を撮っておきましょう。

そうすれば無駄に練習メニューを増やしたり、コロコロ変えたりせずに、効果的な練習メニューを考えることができるようになります。

事実に基づいて振り返ることで、思い込みに惑わされず、より効率的な練習計画を立てることができます。

的確なフィードバックがもらえる

その場にいなかったコーチや仲間に動画を共有することで、客観的かつ具体的なアドバイスが得られやすくなります。

「この場面、もっと早く前に出てよかったね」など、映像をもとにした指摘は説得力があります。最近では、オンラインで動画を送ってアドバイスを受けられるサービスもあり、環境に関係なく指導を受けることができます。

試合や練習の内容を“なんとなくの記憶”ではなく、客観的な映像で残すことで、プレーの質は確実に変わります。次の章では、撮影した動画をどのように活用すればいいのか、具体的な方法を紹介します。

動画をどう活かす?分析・改善に繋げる具体的な方法

動画を撮ったはいいけど、「見ただけで満足してしまう」「どこに注目すればいいかわからない」という人も少なくありません。

ここでは、試合動画・練習動画の活用法をそれぞれ紹介し、どうやって卓球の上達に繋げていくかを解説します。

試合動画

試合動画は、プレー中に考えていたこと、実際のプレーとのギャップを可視化してくれます。

バックドライブでたくさん得点したと思ったんだけどな・・・

実際は、ミスの方が多かったって事はよくある話

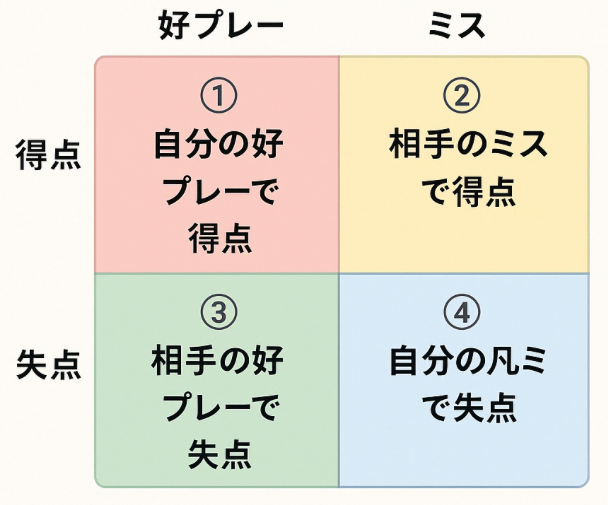

とくに重要なのが、得点・失点のパターンを明確に分類することです。以下の4つの分類が基本になります:

この分類を元にエクセルなどで、シンプルな表にしてみましょう。

このように分類していくと、「勝ったけど内容は良くなかった」「負けたけど課題は明確」などの気づきが得られます。加えて、自分がどのプレーで得点・失点しているかを整理することで、練習の方向性が明確になります。

たとえば、④が多ければ「安定感のあるプレーの練習」が必要だと分かりますし、①が少ないなら「得点パターンを増やす」といった分析ができます。

また、試合中に考えていたことをすべて記憶しておくのは非常に困難です。動画を見ながら「この時、自分は何を考えていたか?」を思い出す習慣を持つことで、試合中に“考えながらプレーする力”も養われていきます。

自分のプレーや考え方の癖が分かるまで、何回も何回も同じ動画を見るのがおすすめ!

練習動画

練習動画は、フォームの修正や技術の安定化、成長の可視化に直結します。

練習動画も撮っておくと、練習の成果が出ているかを確認しながらメニューを考えられるよ。

活用のポイント:

・毎回同じ課題で撮影し、フォームの変化やスイング軌道を比較

・成長の記録として残しておくと、モチベーションの維持にも役立つ

・コーチや仲間と一緒に分析することで、新たな視点からの気づきが得られる

試合はたまにしかないけど、練習は頻繁にやるから、たくさん動画を撮って反省できるね

撮って終わりにしない、見返す習慣を作る

動画は「撮っただけ」では意味がありません。最も大切なのは、“見返す習慣”を日常化することです。

撮っただけで、見返さないのはNG。その日のうちに見返そう!

動画を“日々の練習の一部”に取り入れることで、自然にPDCAサイクルが回るようになります。

動画を撮ったその日のうちに必ず見返すようにしましょう。

次章では、実際にどうやって動画を撮影すればいいのか、初心者でも失敗しない撮り方を紹介していきます。

動画撮影方法とコツ

動画を撮るだけならスマホでOK。

でも、「上達に役立つ映像」「あとから見返したくなる映像」にするには、ちょっとした工夫が必要です。

この章では、実際に卓球の練習や試合で撮影してきた経験・リサーチに基づいて、初心者〜中級者向けに撮影方法をわかりやすく解説します。

撮影機材の選び方

● スマホで十分、だが選ぶポイントもある

・最近のスマホはFHD(1080p)60fps対応が基本。これで十分。

・手ブレ補正(OISやEIS)付き機種を使えば、体育館の床振動にも強い。

・できれば広角レンズ対応機種(台全体を映しやすい)

● タブレットはおすすめしない

・画面が大きくて見やすいが、重い・三脚が不安定になるなどデメリットが多い。

・撮影はスマホ、確認用にタブレット、が理想。

三脚選びのポイントとおすすめ

テキトーに撮っておけば大丈夫っしょ!

手ブレでガタガタ、アングルが悪かったり、後悔することになるぞ

そこで重要になるのが三脚です。

三脚選び、ここに注意!

せっかく三脚を買うなら、卓球動画撮影に最適なものを選びたいですよね。以下のポイントを参考にしてください。

- 高さ:140cm以上、できれば150〜160cmまで伸びるものがおすすめ。

- 軽さ・コンパクトさ:持ち運びやすさは重要!

- 安定性:体育館の床の振動にも負けない安定感があるものが◎

- 価格:初心者の方は、まず手頃な価格帯から試してみましょう。

いますぐチェック!おすすめ三脚

これらの条件を満たす、イチオシの三脚がこちら!

カメラの設置位置とアングル

・基本はコート対角線からの斜め俯瞰アングル。

・台の全体と自分の足元が映る構図を意識する。

・目安高さ:身長170cmの選手なら、カメラ位置は150〜160cm前後が最も自然な視点に近くなる。

・利き手側が映るように設置すると、スイングやフォームの分析がしやすい。

・どうしても対角線上が取れない場合は、横からでもOK。ただしその際はフォア・バックの切り替え動作を意識的に確認する必要がある。

撮影時のマナー

・相手に一言「撮ってもいいですか?」は必須。無言でカメラを置くのはNG。

・特に、SNSやYouTubeに投稿する場合は許可を取るのがマナー。

・カメラが通路や試合進行の邪魔にならないように設置する。

最近は試合動画を撮るのも当たり前になってきたけど、一応、相手に一言許可を撮っておこう。

動画の保存方法|失わない・見返せる環境を作る

●基本はクラウド保存+ローカルバックアップ

・Google Drive、Dropbox、iCloudなどを活用

・必要に応じて外付けHDDやPCにもコピーしておくと安心。

スマホの容量がいっぱいになった時は泣いた・・・

●ファイル名のルールを決めておく

・日付、大会名、対戦相手を入れておくと後から見つけやすい。

(例:2025_0422_青葉区リーグ戦_鈴木さん)

動画の共有方法:客観的フィードバックをもらう

・YouTubeの“限定公開”機能を使えば安全に共有できる

URLを知っている人だけが見られるので、仲間やコーチと安心してやり取りできる

・LINEやSlackでURLを共有してフィードバックをもらう

「このラリー、どう思う?」など、具体的なシーンを指摘して意見を求めると有効

おすすめの共有方法

・YouTube限定公開:動画ごとに整理、視聴数も確認できる。

・Googleドライブ:フォルダごとに管理可能

動画分析から練習へ:PDCAを回す卓球上達サイクル

動画を撮影し、保存し、分析したら終わりではありません。本当に大切なのは、その分析結果をもとに練習内容を見直し、成長に繋げること。ここでは、動画を起点にした“実戦的なPDCAサイクル”の回し方を解説します。

Plan:分析結果から課題を明確にする

・動画を見返し、「成功したプレー」と「失敗したプレー」を整理する。

例:フォア前サーブに対してミスが多い → 台上処理の技術に課題。

・原因を「技術」「戦術」「メンタル」に分類すると、対策が立てやすくなる。

Do:具体的な練習メニューに落とし込む

・課題を解決するための練習テーマを1つ設定する。

例:「フォア前ストップの安定性アップ」など。

・練習前に「今日はこれを改善する」と決めると集中力が変わる。

・実戦に近い練習形式で“使える技術”に仕上げていくのがポイント。

Check:再び動画で確認する

・練習の様子を撮影して、改善前後で変化を比べてみる。

・頭では直したつもりでも、実際には動きが変わっていないことが多い。

・客観的に見られる動画は、“思い込み”を修正する武器。

Action:改善を次の練習や試合に繋げる

・技術が安定してきたら、次は“試合で使えるか”を意識する。

・1回成功しても不安定なら、さらに反復練習して定着を。

・新たな課題が見えたら、再びPlanへ。

動画撮影と分析を“記録”だけに終わらせず、毎回の練習とリンクさせて回していく。このPDCAを習慣にすることで、あなたの卓球は着実に変わっていきます。

まとめ:動画は撮ったその日がスタートライン

どんなに手応えがあったラリーでも、動画で見返すと「押されてた」と気づくことがあります。試合中の感覚は意外とあてになりません。

だからこそ、撮った動画を見返して弱点を発見し、練習に活かすことが上達への近道。

まずは1試合、スマホで撮ってみてください。思いもよらない気づきがあるかもしれません。

コメント